釧路市では2例目の国登録有形文化財

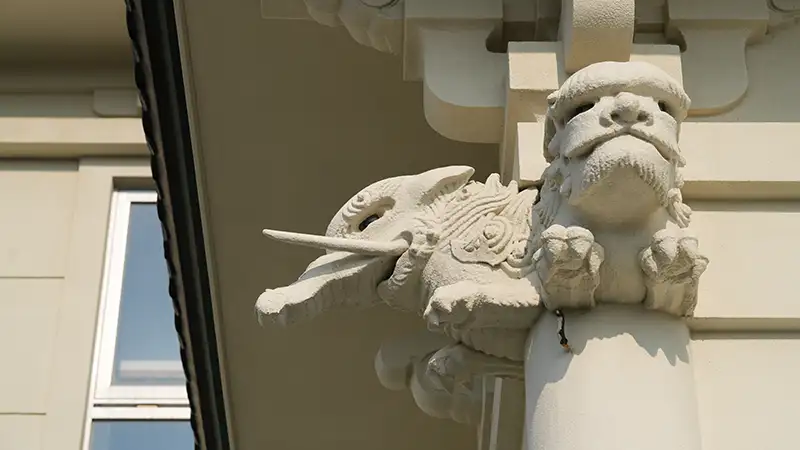

2025年、本堂と旧納骨堂が釧路市では旧五十嵐邸に続く2例目、本行寺は「さっぽろテレビ塔」と同時に、「建設後50年を経過し、造形の規範となっているもの」として国登録有形文化財(建造物)として登録されました。本行寺の本堂は、1925年(大正14年)に老朽化していた本堂を建て直したもので、「和風を基調とし、外壁は目地を切って石造風となっており、外部の木鼻彫刻の精密な左官技術を示す良質な近代和風な本堂」歴史的景観に寄与するものとして評価され、旧納骨堂とともに、国登録有形文化財に登録されました。2022年の調査では、本堂の屋根裏から「棟札」が見つかり、工事を行ったのは、新潟の間瀬出身の宮大工「間瀬大工」が行ったこと、また計画当初の洋風建築の図面も見つかっており、それが近代和風に変更されて今に残っていることは、非常に貴重な建築物と言えます。

肘木・頭貫・虹梁などが柱よりでぱっているところ。